2020年3月20日

鯨料理専門店 食滋楽(旧ひみつくじら)亭主 伊師川 元さん

文京区根津1-27-7 フジホーマンション1F

営業時間 18:00〜24:00

定休日 日・月曜

ご予約・お問合せ 03-5834-7157

オフィシャルサイト

「肉は食用に、筋は弓類の弦に、歯は細工物に供され、皮と内臓と骨は煮られて大量の鯨油がたくわえられた。さらに、脱脂された骨は粉末にくだかれて肥料になり、捨てられる部分はほとんどなかった。」小説鯨の絵巻(吉村昭著、新潮文庫 1992年)の一節である。紀伊太地町を舞台とした鯨漁に人生をかけた男たちが時代の流れに翻弄されるさまを描いた小説である。紀伊太地町といえば捕鯨の町としてその名を全国に馳せ、彼の地の網とり漁法はゆうに三百年を超す歴史があった。

物語で繰り広げられる鯨漁は、魚を捕る漁のイメージから程遠く、海を舞台にした狩りそのものである。そしてその狩りはまさに命がけであった。何艘もの船を繰り出し、それぞれには刃刺と呼ばれる銛撃ちが船の舳先に立つ。撃つといっても明治の時代まではひとが投げていた。槍投げである。何十本もの銛を打ち込み、鯨が絶命寸前のところで刺水夫(さしかこ)と呼ばれるものたちが一斉に海へ飛び込み、一番最初に鯨に到達したものが鯨の鼻を包丁で切る。切った穴にロープを通し、船で支えることで死んだ鯨が海底に沈むのを防ぐためだ。鯨類はセミ鯨とマッコウ鯨を除いて死ぬと海底に沈んでしまうため、鼻切りの作業は鯨にまだ息があるうちに行わないといけない。滑る鯨の体を突き刺さった銛を頼りによじ登る。水底に逃げようとする鯨につかまってまた鯨が浮上するまで息を殺さなければならない。刺水夫の命をかけた勝負であるが、同時に成功は名誉をもたらした。

無事に鼻切りが成功すれば他の水夫たちが鯨の鼻にロープを通して二艘の船で挟み込むようにして固定し港へ曳航する。そして陸揚げされた鯨は解体されその用途は前述した通りである。港には日本各地の様々な商人が集まってそれぞれ希望の部位を購入していく。こうして漁村の人々に多額の現金収入が入り、鯨は跡形もなく売り払われてあますとこなく使いつくされる。我々人間は、他の動物の命を頂いて生きている。できることならば、その命を無駄にすることなく頂きたい。鯨はその点において多くの動物魚類を凌駕する。まさに無駄がないのだ。

人間は他の動物の命を頂くことで生きているが、普段私たちにその実感はない。スーパーの精肉コーナーに置かれた切り身になった肉をみて特売に喜ぶひとはいてもその牛なり豚に感謝するひとは稀であろう。唐揚げの美味さに感動してもその鶏の人生に思いを馳せるひとなどそういまい。私たちにとってそうしたものはすべて「肉」であり単なる食材にすぎないのだ。そしてその食材がかつて生きていたことは知識として知っているだけで、目の前の肉が肉片になる以前に生きていたことを考えたことがあるわけではない。

鯨は違う。違うと言い切ってしまおう。鯨は普段食べ慣れない食材というだけではない。鯨は大きい。事実シロナガスクジラは地球上でもっとも大きい動物であり、その他の比較的小型の鯨でさえ象よりも大きいのはザラにいる。鯨は大きいというだけで畏怖の存在となりうる。実際鯨を狩るのは命がけの行為であり、シギやカモを狩るのとは話が違う。熊を撃つのは一人の猟師がいればこと足りるが、鯨を捕らえるのに人間一人では敵わない。捕ることだけではない。鯨は鯨肉以前にその存在は大きくて優しいもの、優雅なものという知識をひとは子どもの頃から蓄えてきた。子どもが鯨の絵を書くとき、それはひとを襲う恐怖の対象ではなく、穏やかな海に浮かぶ小島のような存在として描く。実際に見たことがなくても(ほとんどの人は生きた鯨を肉眼でみたことはないだろうが)大いなるものとして無意識のうちに崇高な生き物という枠組みで鯨を眺めるのだ。

そしてそれは実際に鯨の姿を目の当たりにすれば瞬く間にイメージと現実が一致することに驚くだろう。私はかつて体験したホエールウォッチングの船上でザトウクジラを目撃し(ホエールウォッチングのツアーに参加しても必ず鯨を見られるわけではない)その巨大さに圧倒された。それは誠にこの世のものとは思えない大きさで、ひかり、ぬらめき、躍動した。そして非常な俊敏さをみせ一瞬にして視界から消えそして再び波間を割いてそのぬてらぬてらあおびかりする肌を陽光にさらした。鯨の存在に最初歓声をあげた乗客たちもやがて言葉をなくす。ただただ目前の驚異に圧倒され、凝視する。そして今自分が鋼鉄の船に守られていることに心から感謝するのだ。

鯨を食する。こどもの頃から培ったイメージを重ね合わさずにはいられない。あの鯨を食べるのだ。あの巨大な鯨が今肉片となって料理されいよいよ自分が食べるのだという感慨を得るのは鯨以外にありえない。だから、鯨を食するという行為は私たちが生き物の命を頂いて生きているという事実を再確認するのに大変好都合であると言える。鯨を食べることを通して命の有難みに感謝し、また子どもたちへの食育としてこれほど適した教材はない。

伊師川元(いしかわ はじめ)さんの店「食滋楽(くじら)」は根津にある。根津は根津神社の門前町として、また東京の谷根千エリアの一角として東東京の人気スポットである。谷根千とは谷中、根津、千駄木の頭文字をとったもので、神社仏閣が点在し、古い商店と新しいカフェが織りなす観光地となっている。中でも観光地として著しいのは谷中であり、その点根津は比較的静かな街といえよう。根津はGRIT JAPANにとってもご縁を感じる土地である。多田さんの日本酒多田も根津なら飛田さんのベーカリーミウラも根津である。そして伊師川さんの食滋楽と合わせて三軒の距離は近い。フォースの導きのままに。

四十代前半である伊師川さんの幼少期、鯨肉はすでに高級品だった。父親が晩酌用に買ってきた鯨肉を食べさせてもらってその美味さを知った。鯨とはなんと美味い肉なのか。他のどの肉にもない美味さが鯨にあった。しかし鯨がどれだけ美味い肉だったからといって、その後の人生を鯨にかけるとは伊師川さん本人も思っていなかっただろう。だが伊師川さんは人生の節目節目に鯨と出会い、やがて鯨と共に生きる人生を決定づけていく。

学生時代に捕鯨を巡る議論を雑誌で目にした。鯨は食用以上に工業用としてその鯨油が珍重されていた。深海三千メートルまで急速潜航しても液状を保っていられるマッコウクジラの油など、鯨油は様々な工業の世界で生かされていた。冷蔵冷凍技術のない時代の遠洋で捕獲される鯨は鯨油が目的で、鯨肉は海中に投棄されていた。とくに欧米による鯨油目的の大量捕獲により世界中で鯨の個体数は著しく減少した。そうした乱獲は技術の進歩で鯨油に代わる工業用オイルを人工的に作り出せるようになるまで続いたのである。伊師川さんが読んだその記事は、捕鯨禁止を巡る内容だった。捕鯨が禁止されればこの先鯨を食べることは叶わなくなる。それはただ単に鯨肉が食せないことにとどまらず、ひとつの日本の食文化の終焉を意味していた。若き伊師川さんは憤った。それは、あの美味い鯨が食べられなくなるかもしれないということに憤ったのではなく、欧米による日本文化への蹂躙に腹を立てたのだ。そしてその接点が偶然にも鯨であった。このままでは日本の鯨文化は途絶えてしまう。文化だけではない。鯨を通してつながっていた自然との関わりもまた失われてしまう。俺がなんとかしなければ。だれもやらないのなら自分がやるしかない。若き伊師川さんは立ち上がった。

国立東京水産大学(現東京海洋大学)に進学しその後、鯨肉を扱う商社へと進む。そこで伊師川さんを待ち受けたのは想像とあまりにも乖離した現実だった。「鯨は日本の食文化です」かつては本当だったが、現代においてこの言葉は実体のないキャッチコピーになっていた。鯨肉を売らんがための都合の良いセリフだった。なぜならその鯨は北極海など遥か遠洋で獲られたもので、文化を名乗るには遠すぎた。しかしその事実を消費者は知らない。鯨肉を効率よく扱うために添加物が多用された。たしかにそれは肉の保存効果を上げ在庫の歩留まりを上げたが、同時に肉を不味くした。鯨は不味い。鯨肉が嫌いだという年代のひとたちがいる。そういうひとたちは添加物によって加工された鯨肉を学校給食などで食べてきたひとたちである。「鯨をふたたび日本の食卓に」その目的はやがて全国に流通させること自体が目的となり本意を欠いていった。「一度不味いと思った人がもう一度鯨を買うと思いますか?買わないでしょう」鯨業界は長期の展望を描けないまま短期の利益に傾倒し鯨はますます日本の食卓から遠ざかっていった。もっともこうした傾向は鯨業界に限ったことではないだろう。

なにかおかしい。鯨は日本の伝統文化だと言っている一方で、その内部で行われていることはその伝統文化を軽んじる行為ではないか。なによりもおかしいのは、業界にいる人間が誰一人それをおかしいと声をあげないことだった。だれもやらないのなら俺がやろう。だれもおかしいと言わないのなら、俺がおかしいと言おう。そして伊師川さんは独立した。2015年、根津に鯨料理専門店「食滋楽」開店。

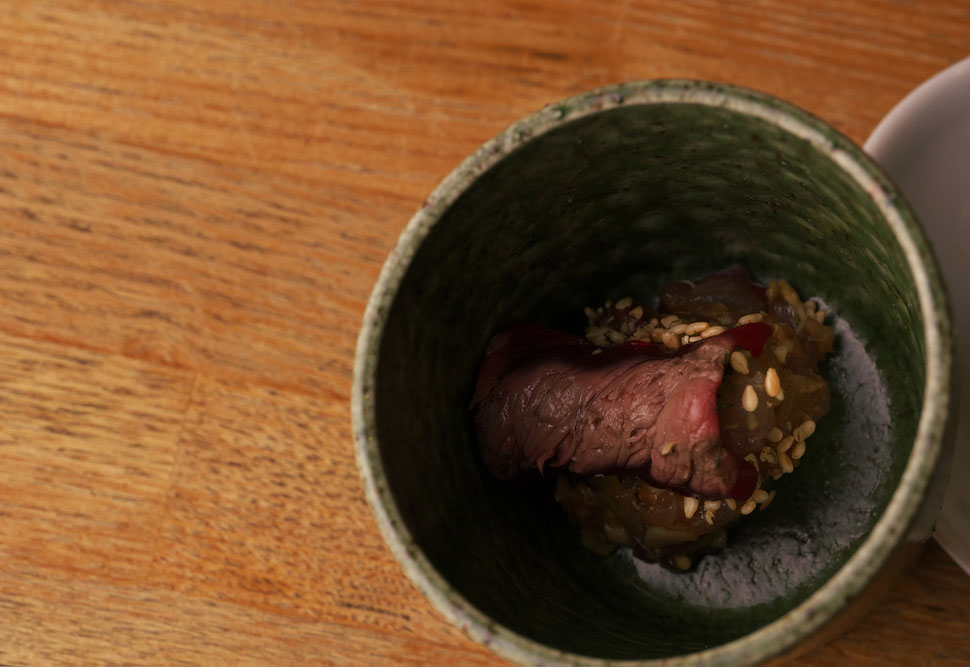

伊師川さんの扱う鯨はすべて日本の近海で捕れたものに限る。したがって小型の鯨が多く、ツチクジラ、ミンククジラ、イルカなどがその代表になろう。こうした小型の鯨は大型の鯨に比べて美味しくないというのが業界の定説だったが、事実は説に反した。美味い。非常に美味い。添加物など一切使用しない生の鯨肉の美味さよ。とろけるように美味い。噛みしめるほどに美味い。滋味深い。食べたそばから体に染み渡るように美味い。鯨の肉をなぜこれほどまでに人間は美味いと感じるのか。それはわからないがとにかく体が求めるから美味いと感じるのだろう。生で食べてももちろん美味いが、手を加えて火を入れるとその美味しさに彩りが増す。伊師川さんは料理人ではなかったが、鯨商社時代に鯨肉の美味しい食べ方を居酒屋などを卸先を相手に指南していた経験をもつ。伊師川さんが開発した料理がそのまま居酒屋のメニューを飾っていたこともあった。そこに料理への好奇心と元々の器用さも手伝って今では素晴らしい鯨料理の数々を披露する腕前となった。

料理人が料理の説明をする。そのことに驚くひとはいない。しかし食滋楽で伊師川さんの説明を聞いたら誰しも驚くのではないかと思う。伊師川さんは料理のほぼ全ての材料を説明する。塩一粒、砂糖一粒に物語がある。そのゴマ油はどこ産で、だれそれという人が育てたゴマから絞られた油です、その醤油は、その茶葉は……。なぜそこまで説明するのかと聞けば、うちはこだわってんだぜすげえだろうという自慢ですと照れ隠しをしながらも食べることに対する感謝ですと答えた。今こうして美味しいものを食べることができるのは、それを捕ってくれるひと、栽培してくれるひと、作ってくれるひとがいるからである。ひとに感謝する。それらを育んでくれた自然に感謝する。私たち人間は生き物の命を頂いて生きている。それらをいただくことへ感謝。今それが自分に許されるということへ感謝。

鯨は普段私たちが忘れがちな他の生き物の命を頂いて生きているという事実を思い出させてくれる食材である。伊師川さんは店で扱うすべての食材に対して同様に感謝の気持ちを表すことで、食滋楽の料理を感謝の料理へと昇華させた。伊師川さんの料理を一言で言えば体に染み込む美味さであろう。なぜ体に染み渡るように美味いのか。なるほど自然の恵み、ひとの努力に対する感謝の気持ちにそのヒントがありそうだ。一切れの刺身を前にして、大海をたゆたう鯨を眼前に思い浮かべ口中に広がる旨味を感謝の気持ちとともに飲み込もう。さすれば鯨の英気は直ちにあなたの血肉となり精力増進間違いなし。

参考文献

鯨の絵巻 吉村昭著 新潮文庫 1992年

ウィキペディア:捕鯨、鯨肉